Nachdem wir letztes Jahr ausgesetzt hatten, haben wir dieses Jahr unsere Kerzenwerkstatt im Oktober wieder in Betrieb genommen und bis Nikolaus rund 50kg reines Bienenwachs zu Kerzen verarbeitet.

Für die Kerzen verwenden wir kein Wachs aus unserer eigenen Imkerei, da wir dieses Wachs vollständig für neue Mittelwände und Anfangsstreifen benötigen. Ein weiterer Grund ist, dass das Reinigen des Wachses für die Verwendung bei Kerzen sehr aufwendig ist. Damit die Kerze gleichmäßig brennt und nicht rußt oder spritzt, sollte das Wachs möglichst keine Schwebstoffe mehr enthalten. Wir kaufen das Wachs für die Kerzen über unseren Stammhändler zu und können damit sicherstellen, dass es auch wirklich um 100% Bienenwachs handelt.

Da der Begriff „reines Bienenwachs“ bei der Bezeichnung von Kerzen nicht geschützt ist, finden sich in Bienenwachskerzen im Handel manchmal erstaunlich hohe Anteile an Paraffin oder Stearin.

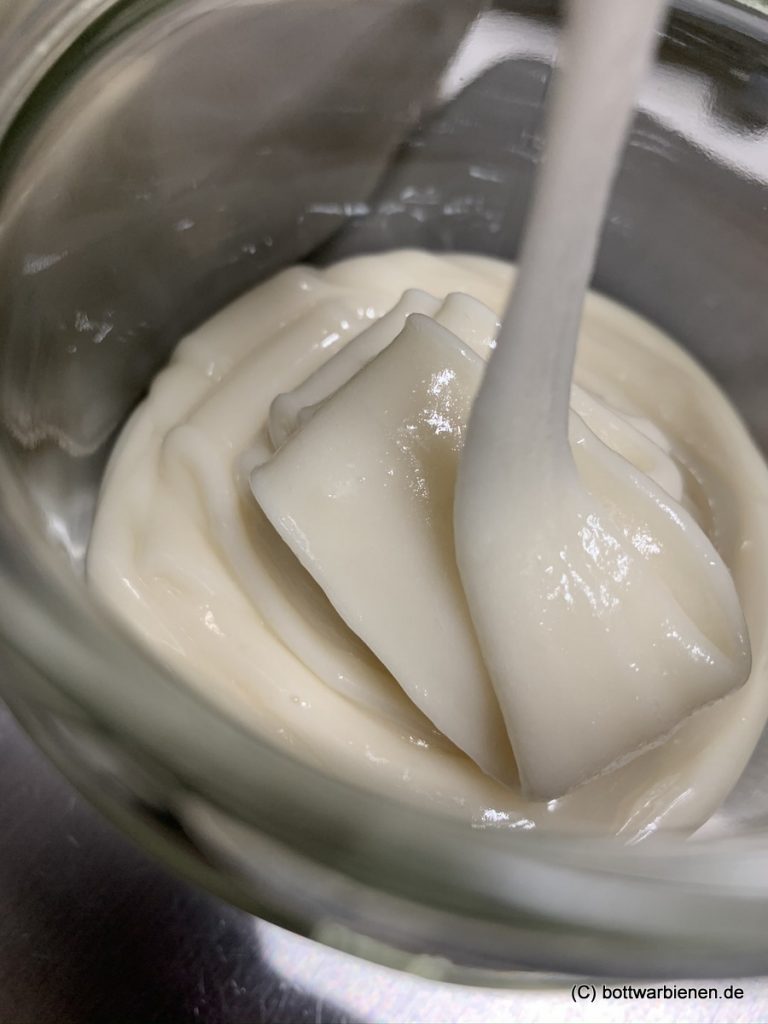

Unsere Kerzen sind alle massiv und aus Wachs gegossen, d.h. sie brennen länger und gleichmäßiger als aus Wachsplatten aufgerollte Kerzen. Die von uns verwendeten Dochte bestehen aus Baumwolle und werden bei den meisten Kerzen vor dem Gießen leicht in die Form eingespannt. Bei den Teelichtern verwenden wir gewachste und vorkonfektionierte Dochte.

Wir haben wieder eine reiche Auswahl an weihnachtlichen oder winterlichen Kerzen im Programm, aber auch neutrale Formen sind dabei. Es sind auch neue Formen dazu gekommen, die wir aber noch nicht in den Webshop aufgenommen haben. Auch bei den Kerzen gilt, dass wir sie am liebsten regional verkaufen.

Da der Aufwand recht groß ist und wir im Rest des Jahres keine Zeit für die Kerzenherstellung haben, haben wir die Bestände an Teelichtern und Kerzen mit neutralen Formen auch wieder aufgebaut. Wir werden daher im neuen Jahr auch weiterhin Kerzen und Teelichter auf den Wochenmarktständen anbieten können.

-

Halbkugel aus einer dünnen Wachsschicht -

Verschiede Formen von klein bis sehr groß -

Teelichter -

Bestseller-Kerze „Pflasterstein“ -

Dekoration aus Wachs -

Kerzen in neutralen Formen -

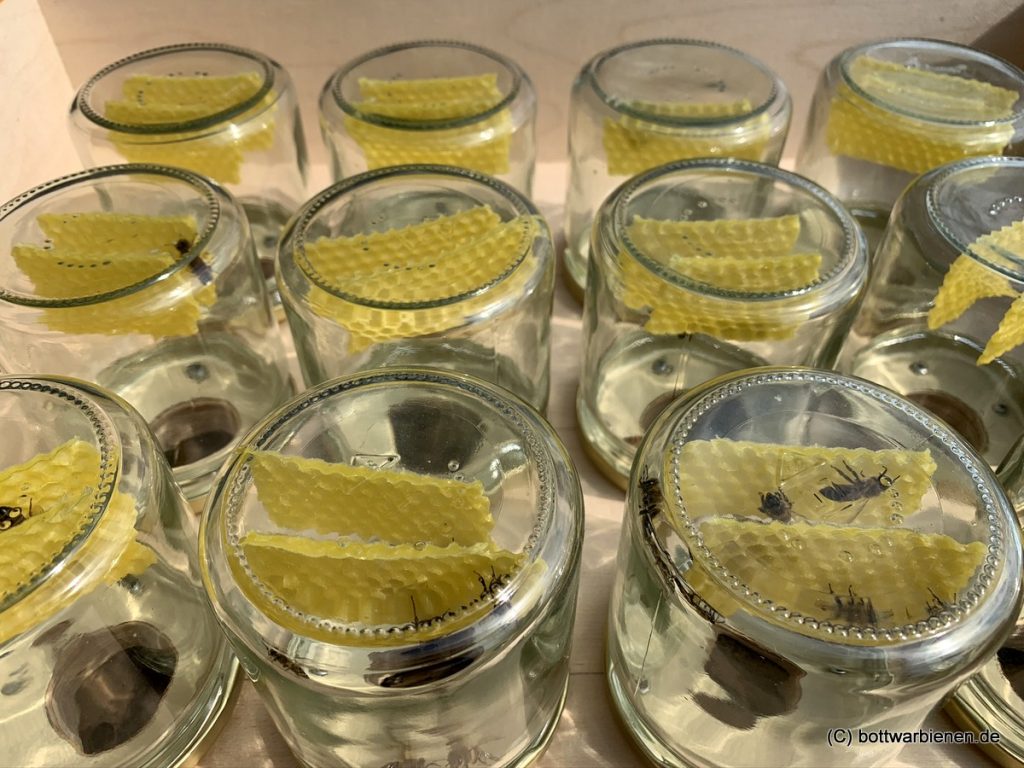

DIY – Das Bastelset für Teelichter -

Bastelsets