Schnell noch das Werkzeug richten: Smoker ausbrennen und die beiden Aluboxen nochmal sortieren. Fertig, es kann (endlich) los gehen.

Es ist immer sehr spannend:

Seit der Oxalsäurebehandlung Ende Dezember haben wir die Bienen nicht mehr gestört. Die erste Kontrolle in diesem Jahr war sehr stürmisch und wir mussten mehreren Stockkarten wieder zurückholen, nachdem sie vom Sturm verweht wurden. Bei einer Temperatur um 12°C waren die Bienen recht aktiv und am wichtigsten: Es waren alle Völker aktiv!

Wir haben also aktuell keinerlei Verluste und sind gespannt, ob alle Völker auch gut in die neue Saison starten. Da bei einigen Völkern nur noch wenig Futter vorhanden ist, bekommen sie kleine Futterpäckchen aus Futterteig aufgelegt. Dieses Päckchen dient bei Bedarf zur Notversorgung und ist ein guter Indikator für möglichen Futtermangel. Man sieht schon beim Öffnen des Deckels, ob die Bienen das Futter abnehmen und damit tendenziell nur noch wenig Futter haben.

Auch dieses Jahr hat wieder ein Specht versucht an die Bienen zu kommen. Drei Beuten haben die klassischen Spuren des Vogels, aber auch dieses Mal war die Mühe vergebens und die Beutenwände eine zu dicke Hürde.

Damit im Frühjahr nicht nur die Bienen gut starten können, sondern auch der Imker, ist einiges vorzubereiten. Unter anderem muss das Bienenwachs aufbereitet und zu Mittelwänden umgearbeitet werden.

Wie schon in früheren Beiträgen geschrieben, gibt es bei den Bottwarbienen einen eigenen Wachskreislauf. D.h. wir kaufen keine Mittelwände zu, sondern lassen sie uns aus unserem eigenen Wachs herstellen. Damit ist gewährleistet, dass kein verfälschtes oder schadstoffbelastetes Wachs in die Bienenstöcke gelangt.

Der Prozess startet mit dem Ausschmelzen der alten oder nicht mehr benötigten Waben.

Das ausgeschmolzene Wachs wird im Wasserbad erhitzt und umgeschmolzen.

Das Wachs wird geklärt und erstarrt zu einem handlichen Wachsblock.

Die am Boden des Wachsblocks zurückgebliebenen Rückstände vom Ausschmelzen können mit dem Stockmeisel abgekratzt werden.

Nach dem Umarbeiten (Blogbeitrag zur Umarbeitung 2017) werden die Mittelwände in handliche Pakete verpackt.

Sobald wieder neue Waben benötigt werden, können die Mittelwände in die Rähmchen eingelötet werden.

Um ganz sicher zu sein, dass das Wachs in Ordnung ist, geht eine Probe zur Rückstandsanalyse an die Uni Hohenheim.

Ende des Jahres steht immer eine letzte aber wichtige Tätigkeit an: Die Oxalsäurebehandlung. Umgangssprachlicher auch gerne Restentmilbung genannt, was es ganz gut umreißt. Es geht darum, die vorhandenen Varroamilben auf einen möglichst kleinen Rest zu reduzieren.

Oxalsäure wird in Form einer Mischung aus Oxalsäure-Dihydrat-Lösung und Zucker direkt auf die Bienen geträufelt. Die Bienen nehmen diese Zuckerlösung auf und über ihre Körperflüssigkeit gelangt die Oxalsäure dann zu der an der Bienen saugenden Milbe. Die Milbe stirbt und fällt ab. Wichtig für die Wirksamkeit dieser Behandlung ist, dass das Volk brutfrei ist, da man mit dieser Methode nur Miben erreicht, die auf den Bienen sitzen. Da wir schon längere Zeit entsprechend niedrige Temperaturen haben, sind die Bienenvölker zur Zeit ganz sicher brutfrei.

Bei der klassische Träufelbehandlung mit 3,5% Oxalsäure-Dihydrat-Lösung (OXUVAR) werden in abhängig von der Volksstärke zwischen 30ml und 50ml Lösung auf die Bienen in den Wabengassen geträufelt. Wie bei anderen Behandlungen auch, ist sie eigentlich zwingend erforderlich, kann aber bei zu hoher Dosierung auch dem Volk schaden.

Eine Sprühbehandlung mit 5,7% OS-Lösung wäre bei einer Temperatur von >+5°C auch möglich. Vorteil wäre, dass die Milben direkt getroffen werden. Nachteilig ist aus meiner Sicht, dass dazu die Waben gezogen werden müssen und die Wintertraube der Bienen damit gestört wird. Hinzu kommt, dass der persönliche Schutz mit Atemmaske, etc. deutlich aufwendiger wäre.

Im Winter sollte man die Bienen so wenig wie möglich stören. Folgerichtig nutzt man die OS-Behandlung auch, um sich einen aktuellen Eindruck des Zustandes der Völker zu verschaffen. Ist das Volk ausreichend groß? Sitzen die Bienen eng zusammen? Hat jedes Volk noch ausreichend Futter? Vielleicht finden sich „Wackelkandidaten“, die man dann besonders im Auge behalten kann.

Ab jetzt kann man im Grunde nur abwarten und darauf vertrauen, dass alle Vorbereitungen bei der Einwinterung und die Behandlungen gegen die Varroa-Milbe erfolgreich waren und die Völker im Frühjahr gut starten.

Wirklich sicher kann man sich nicht sein, die sozusagen letzte Entscheidung hat die Natur nun einmal selbst.

Normalerweise kommt im Winter ein schönes Winterfoto auf die Startseite von bottwarbienen.de. Normalerweise ist ja auch Winter im Winter…

Da es im Dezember 2018 nur kurz mal geschneit hat und das schöne Weiß am Nachmittag schon wieder fast abgetaut war, bleibt es dieses Mal demonstrativ bei dem im Frühjahr 2018 aufgenommenen Foto: Starker Flugbetrieb vor den noch einzargigen Kisten. Das ist sozusagen auch gleich unser Wunsch für das kommende Frühjahr 2019.

Die Äpfel, die wir nicht mehr verwerten konnten, bleiben für die Vögel und sonstigen Tiere am Baum. Auch die letzten Walnüsse haben wir bewusst nicht mehr geerntet. Dieses Jahr war wirklich genug für alle da. Da sollen nicht nur die Bienen im Winter genug Futter haben.

Nachdem wir unseren Met zuerst mit dem Fokus auf die Weihnachtsmärkte gemacht haben, werden jetzt die ersten Flaschen abgefüllt. Leider hat unser Glas-Großhändler aktuell nicht genug Bordeauxflaschen verfügbar. Wir bieten daher den Met noch nicht zum Verkauf an. Aber im neuen Jahr wird das sicher gelingen.

Sowohl der Glüh-Met für die Striezelhütte als auch unser erster Met in Flaschen sind Cuvées aus verschiedenen Fässern. Der Glüh-Met betont die weihnachtlichen Gewürze und hat mehr Restsüße. Der Met in Flaschen für Weihnachten 2018 hat etwas zurückgenommene Gewürze und etwas weniger Restsüße. Er ist wunderbar bernsteinfarben und enthält nur wenig Trübstoffe.

Der Baumstriezelkuchen der Striezelhütte ist famos: Super lecker, handgemacht und von bester Qualität! Die besten Baumstriezel überhaupt!

Also eigentlich die gleichen Grundsätze, die auch für die Bottwarbienen gelten.

Wir machen daher dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit gemeinsame Sache.

Wie wäre es also mit einem leckeren Baumstriezel aus dem Bottwartal und dazu ein Glüh-Met von den Bottwarbienen?

Hier ist die Striezelhütte im Netz zuhause: http://striezelhuette.de/

Und hier finden sich die Märkte und Termine: http://striezelhuette.de/maerkte-termine/

09.-11. November 2018

Sternstunden in der Wohnscheune Haag in Großbottwar

01./02. Dezember 2018

Weihnachtsmarkt Asperg

02. Dezember 2018

Weihnachtsmarkt Großbottwar

06.-09. Dezember 2018

Adventszauber am Torturm in Marbach am Neckar

Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit und sind schon sehr gespannt, wie unser Met ankommen wird.

Ausgangspunkt für den ersten eigenen Met war die Melezitosetracht 2018. Eigentlich hatten wir schon lange geplant, selbst Met herzustellen, aber nachdem wir die Teilnahme am Met-Seminar bei Dr. Wallner aus Termingründen um ein Jahr verschieben mussten, stand die Honigweinbereitung nicht ganz oben auf der Agenda für 2018. Aber das kann sich eben ändern und so waren unsere ersten vier Fässer Met auch schon fast fertig, als wir den Kurs an der Landesanstalt für Bienenkunde gemacht haben.

Was spricht für Met?

Eigentlich gibt es aber gar keinen klaren Markt für Met. Fast jeder Met schmeckt anders und es ergibt sich somit kein einheitliches Meinungsbild zu Met. Am ehesten wird er mit Weihnachts- und Mittelaltermärkten verbunden. Aber genau wie beim Glühwein auch, gibt es gravierende Unterschiede im Geschmack und wahrscheinlich auch in der Qualität.

Die Metherstellung war also erst einmal ein Abenteuer, denn von anderen Imkern hatte ich schon gehört, dass das auch gewaltig schief gehen kann. Zitat Wallner: „Dann bleibt nur das Grobsieb“. Gemeint ist damit der Abfluss für Abwasser bzw. Gully. Unser Abenteuer ist aber gut verlaufen und wir mussten nichts grob sieben.

Was ist Met?

Im Grunde ist es ganz einfach: 2 Gewichtsteile Wasser, 1 Gewichtsteil Honig, Reinzuchthefe und los geht die Vergärung.

Natürlich ist das dann doch nicht so einfach, da für eine saubere Gärung noch andere Dinge eine Rolle spielen und wie beim Honig auch, ein sehr sauberes und gewissenhaftes Arbeiten selbstverständlich sein muss.

Rechnerisch kann Met einen Alkoholgehalt von 20-25 Vol-% erreichen, im Normalfall liegt er aber im Bereich von 11-16 Vol.-%. Für ein gutes Ergebnis spielt auch die eingesetzte Hefe eine nicht unwesentliche Rolle. Wir haben nach dem zweiten Versuch unseren Favoriten gefunden. Eine Reinzuchthefe aus dem professionellen Weinbau. Damit der Met keinen Fehlgeschmack bekommt, wird er mehrfach von der Hefe abgezogen.

Das Geschmacksbild wird durch die Honigsorte geprägt. Wir haben Melezitose-Waldhonig und etwas Blütenhonig verwendet. Der Met zeigt damit auch eine schöne dunkle Farbe in Richtung Bernstein. Der Restzucker- und Alkoholgehalt hat auch einen großen Einfluss und im Falle von Glüh-Met natürlich auch die zugesetzten Gewürze.

Was braucht man zur Herstellung von Met?

Glüh-Met mit weihnachtlichem Aroma

Unser Glüh-Met ist ein Cuvée. Nach einigen Probierrunden hat sich gezeigt, dass eine Mischung aus verschiedenen Fässern mit einer kleinen Portion Blütenhonig zur Erhöhung des Restzuckergehaltes unseren und den Geschmack unserer „Probanten“ am besten trifft. Einen Teil des Mets haben wir bereits bei der Vergärung mit Sternanis, Zimt und Nelken gewürzt.

Unseren Met geniesen

Wir haben keinen eigenen Weihnachtsmarktstand, unser Glüh-Met wird dieses Jahr aber trotzdem auf mehreren Weihnachtsmärkten vertreten sein.

Die Farbe der Bienenkästen passt sich gut in das herbstliche Laub der Bäume und Sträucher ein.

Nachdem es an einigen kalten Tagen an den Bienenständen sehr ruhig war, ging es am Wochenende wieder zur Sache. Recht starker Flugbetrieb und Eintrag von Pollen, d.h. die Brut ist noch im Gange.

Praxistipp Hühnertränken

Im heißen Sommer haben die Hühnertränken gute Dienste geleistet. Aufgestellt in der Nähe der Bienenkästen, konnten sich die Bienen mit Wasser versorgen, ohne weite Strecken fliegen zu müssen. Die Tränken wurden sehr gut angenommen und auf den Steinen und Holzstücken der wassergefüllten Teller war immer viel Betrieb. Durch diese Schwimmhilfen sind nur sehr wenige Bienen ertrunken.

Es ist auch nachdem die Bienen für die Winterruhe vorbereitet sind, noch einiges zu tun. Es wird ja auch wahrnehmbar so langsam Winter. Jetzt wird mehr Honig gekauft, als im Hochsommer. Nicht nur, weil er zur Bekämpfung von Erkältungen in den Tee gerührt wird, sondern auch in Vorbereitung der Weihnachtsbäckerei, als kleines Geschenk zu Nikolaus oder einfach nur für das ausgedehntere Sonntagsfrühstück.

Wachs ausschmelzen und Rähmchen reinigen

Dieses Jahr sind mehr Bienenwaben zur Aufbereitung angefallen und das nicht nur durch die Melezitose in der Waldtracht. Da es lange abends noch sehr warm war, konnten die Waben nicht ohne Räubereigefahr ausgeschmolzen werden. Die Bienen legen in dieser Zeit ihren Wintervorrat an und fliegen auf alles was süß ist. Wenn sie bemerken, dass beim Ausschmelzen auch Honig im Spiel ist, kommen sie schnell in großer Zahl zum Dampfwachsschmelzer geflogen. Sie wollen sich sozusagen ihren Treibstoff für den Winter wieder zurück holen. Das kann zu einem massiven Tumult führen und daher lässt man das besser.

Jetzt sind die Temperaturen auch tagsüber meistens so niedrig, dass die Bienen nicht fliegen und daher den Honigdampf auch nicht bemerken, damit ist das Wachsausschmelzen deutlich entspannter. Für die Bienen, aber natürlich auch für den Imker.

Bei uns werden die Rähmchen nach dem Ausschmelzen in einer Spülmaschine mit Natronlauge gewaschen (siehe Beitragsbild: die ausgeschmolzenen Rähmchen werden in die Maschine gestapelt). Das säubert die Rähmchen und desinfiziert sie auch. Wenn dann alle Waben ausgeschmolzen sind und das Wachs gereinigt und in Blöcke gegossen ist, kommt es zum Umarbeiten. Auch nächstes Jahr werden wir wieder viele Mittelwände benötigen und das eigenen Wachs ist da die beste Wahl.

Glüh-Met herstellen

Der Honigwein für die Weihnachtsmärkte ist bereits das erste Mal von der Hefe abgezogen und hat durch Gewürze eine weihnachtliche Note erhalten. Jetzt darf er noch einige Wochen lagern bis er dann als Alternative zum klassischen Glühwein angeboten werden kann.

Eine erste Verkostung im Freundeskreis war sehr vielversprechend und wir sind gespannt, wie dieses Experiment ankommen wird. Damit der Glühmet auch in der perfekten Trinktemperatur angeboten werden kann, haben wir in einen professionellen Heißgetränkebereiter investiert. Ein Glühmet-Topf sozusagen.

In einem der vorangegangenen Beiträge hatte ich schon geschrieben, dass der letzte Besuch für das Deutsche Bienenmonitoring (DeBiMo) stattgefunden hat. Es werden bei den Völkern, die im Monitoring begleitet werden, noch einige Daten erhoben und Proben genommen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erfassung der Volksstärke und von Auffälligkeiten, der Ermittlung der Befallstärke von Varroamilben und Viren und der Analyse des eingelagerten Futters.

Bei jedem der DeBiMo-Völker wird die Volksstärke aufgenommen, indem alle Waben gezogen werden und die Anzahl der Bienen bestimmt wird.

Als wir nach einem Seminar an der Landesanstalt für Bienenkunde noch im Labor vorbei geschaut haben, waren dort gerade ein paar Bottwarbienen auf dem Labortisch. Die Bienen wurden einzeln für die Untersuchung vorbereitet.

Kurz danach gab es dann auch schon die ersten Zwischenergebnisse:

Varroabefall:

Durchschnitt 0,97%, Minimum 0,0%, Maximum 4,0%

Abgesehen vom Volk mit 4% liegt die Varroabelastung bei den anderen Völkern bei <2%. Der Ausreisser muss genauer beobachtet werden.

Anzahl Bienen und Brut:

Bienen: Durchschnitt 6.850, Minimum 3.600, Maximum 9.710

Brut: Durchschnitt 3.720, Minimum nahezu Brutfrei, Maximum 6.060

Auch hier gibt es einen Ausreisser, das heißt ein Volk, das mit <4.000 Bienen recht klein ist. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass gerade ein vermeindlich kleines Volk doch gut über den Winter kommt und dann im Frühjahr durchstartet.

Wesentlich beinflussen lässt sich jetzt nichts mehr. Es gilt abzuwarten, wie die Bienen den Winter überstehen. Wenn es nicht zwingend erforderlich erscheint, werden die Bienenkästen jetzt nicht mehr geöffnet. Die Bienen sind eingefüttert und der Kasten ist mit einem Mäusegitter versehen. Die nächste reguläre Kontrolle erfolgt erst wieder im Rahmen der Oxalsäurebehandlung Ende Dezember.

In der kälteren Jahreszeit kommen die warmen Getränke wieder mehr in den Fokus. Vielleicht nicht nur in Form von gutem Tee mit Honig, sondern auch mit etwas Alkohol. Wir haben wieder einige Flaschen unseres Honiglikörs abgefüllt. Nach der langen Zeit im Fass ist der Honiglikör noch harmonischer und feiner.

Wenn die Vorbereitungen zu einem guten Ergebnis führen, wird es dieses Jahr auch das erste Mal weihnachtlichen Honigwein geben. Wir werden nicht selbst auf Weihnachtsmärkten präsent sein, planen aber eine Kooperation. Zu diesem Zweck reift gerade ein Met, der als Glühmet angeboten werden soll. Die weihnachtliche Note erhält er mit Nelken, Sternanis und Zimt. Wir sind selbst sehr gespannt auf das Ergebnis.

Nachdem das Einfüttern abgeschlossen ist, werden noch die Futterzargen abgenommen und sauber gemacht. Die meiste Arbeit haben die Bienen schon selbst gemacht, denn bei der letzten Füllung haben wir die Riegel geöffnet, das heißt sie konnten in die Futterzarge hinein und sie restlos ausschlecken. Es musste also nur noch das angebaute Wachs entfernt werden, das wir natürlich auch für den Wachskreislauf sammeln.

Im Herbst steht auch noch ein Besuch für das Deutsche Bienenmonitoring (DeBiMo) an. Es werden bei den Völkern, die im Monitoring begleitet werden, noch einige Daten erhoben und Proben genommen. Im Herbst liegt der Schwerpunkt auf der Erfassung der Volksstärke und von Auffälligkeiten, der Ermittlung der Befallstärke von Varroamilben und Viren und der Analyse des eingelagerten Futters.

Bei jedem der DeBiMo-Völker wird die Volksstärke aufgenommen, indem alle Waben gezogen werden und die Anzahl der Bienen bestimmt wird. Unsere Völker lagen in einer Bandbreite von rund 4.000 bis 9.500 Bienen. Da die kleineren Völker zusätzlich auch noch Brut hatten, sind sie voraussichtlich trotz ihrer etwas geringeren Größe für den Winter gerüstet.

Schon Ende September haben wir die Beutenkäferfallen ausgetauscht. Im Rahmen der Untersuchungen für das DeBiMo und von der Landesanstalt für Bienenkunde werden sie zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Erwartungsgemäß wurden aber nur ein paar Wachspartikel und Ameisen eingefangen.

Es gibt zwar schon lange keinen Honig mehr zu ernten, aber die Bienenstände haben noch mehr zu bieten. Neben Äpfeln, Birnen, Zwetschgen und Quitten, gibt es dieses Jahr auch wieder ausreichend Walnüsse.

Wir probieren immer wieder sehr gerne aus, was mit Honig alles möglich ist. Dabei sind bereits Honigschokolade, Honiglikör, Waldhonigsenf, Walnusslikör und ein paar andere Leckereien entstanden. Seit unsere Imkerei eine entsprechende Größe hat, können wir auch mal ein ein paar Kilo Honig für ein neues Thema einsetzen, ohne damit die Versorgung unserer Stammkunden zu riskieren. Nein, ganz sicher nicht, das Honiglager ist reichlich gefüllt. Falls also noch jemand Stammkunde werden möchte, sehr gerne 😉

Dieses Jahr wollten wir eventuell zum ersten Mal Honigwein bzw. Met herstellen. Ein Problem hat von dieser Idee zu einer konkreten Aktivität geführt.

Dieses Jahr hat es uns im Wald erwischt. Nicht nur uns, viele bekannte Imker und die einschlägigen Infoquellen und Foren berichten es auch: Melezitosehonig!

An dieser Stelle mal wieder die Wikipedia zitiert (ich darf das, ich finanziere sie mit…):

„Waldhonig aus der Imkerei, den die Bienen aus Honigtau gewinnen, enthält zuweilen viel Melezitose. Dieser Honig, sogenannter Melezitose- oder Zementhonig, kristallisiert schon im Honigraum des Bienenvolks vom Boden der Wabenzelle her aus. Er kann nicht oder nur schwer ausgeschleudert werden, und sobald der Melezitose-Gehalt im Honig eines überwinternden Volkes 10 % überschreitet, kann ein starker Populationsverlust eintreten.“

Die erste Ernte des Waldhonigs von unserem Standort im Schwäbisch-Fränkischen Wald war einwandfrei. Flüssig und mit charaktervollem Aroma. Bei den Kontrollen zum zweiten Schleudern hat sich dann gezeigt, dass teilweise Melezitose vorzufinden war. Die Waben ließen sich nur zu ca. 50% ausschleudern. Da ich beruflich viel unterwegs sein musste, kam ein kurzfristiges abwandern leider nicht in Frage und wir gingen das Risiko ein, dass uns die Bienen die Honigräume sozusagen zuzementieren. Haben sie dann auch getan und schleudern hat keinen wirklichen Sinn mehr gemacht.

Wir mussten die Bienen mit den vollen Honigräumen aus dem Wald wieder in das Bottwartal wandern. Das war im wahrsten Sinne eine schwere Angelegenheit, da unser Standort nicht direkt mit dem Anhänger angefahren werden kann und die Bienenkästen vor der Verladung zuerst über eine Waldwiese transportiert werden müssen. Aber was tun mit dieser großen Menge Melezitosewaben?

Von den Bienen umtragen lassen* kam für mich nicht in Frage, da ich den Anteil des Waldhonigs am Wintervorrat zur Minimierung von Darmkrankheiten so gering wie möglich halten möchte.

Lösung: Die Waben mit den Honig aus jedem einzelnen Rähmchen ausschneiden, in einen geschlossenen Honigeimer füllen und in Wasserbad langsam so lange erhitzen, bis sich das Wachs vom Honig trennt. Dann wieder abkühlen lassen, das Wachs herausnehmen und den Honig in frische Honigeimer umfüllen. Das gute an diesem Verfahren ist, dass sowohl Honig als auch Wachs sauber getrennt werden können, ohne das z.B. der Wassergehalt des Honigs steigt. Er bekommt durch das Erwärmen zwar eine etwas malzigere Note, aber ist weiterhin gut lagerbar. Der Nachteil dabei ist, dass der Honig durch das Erwärmen nicht mehr verkehrsfähig ist. Aber wie schon geschrieben, wir wollten ja sowieso Met machen.

Uns steht also jetzt eine größere Menge sehr aromatischer Honig für den ersten Met zur Verfügung!

Metherstellung ist ein längerer Prozess mit verschiedenen Schritten. Aktuell befindet sich unser Met in der Phase der Hauptgärung. Um gleich sicherer unterwegs zu sein und auch gleich etwas Varianz zu versuchen, haben wir die beiden Fässer mit unterschiedlichen Reinzuchthefen angesetzt.

Mal abwarten, was daraus wird.

* Umtragen lassen heißt, dass man den Bienen in einem speziellen Aufbau der Kästen (Zargen) auf dem Magazin (Bienenstock) die Waben als Futter anbietet und sie damit provoziert, den Honig aus diesen Waben in den eigenen Honigraum umzutragen. Mit dieser Methode kann auch Melezitosehonig nutzbar gemacht werden. Man kann so auch ausgeschleuderte Waben für die Einlagerung ausschlecken lassen.

Propolis, also das Bienenkittharz, ist ein faszinierender Stoff aus dem Bienenvolk.

Im letzten Winter hat der Eigenversuch wieder erfolgreich funktioniert. Natürlich gibt es keinen Beweis, aber vielleicht hat die regelmäßige Einnahme von Propolistinktur mitgeholfen, ohne Erkältung über den Winter zu kommen.

Propolis ist das von den Bienen überwiegend aus Knospenharz und eigenen Sekreten hergestellte Kittharz. Die Bienen verwenden es, um den Bienenstock abzudichten und Bakterien, Pilze und andere Mikroorganismen zurückzudrängen bzw. abzutöten. Propolistinktur ist ein altes Hausmittel und besteht aus in Alkohol gelöster Propolis.

Propolis bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Propolis

Über die Herstellung von Propolistinktur habe ich schon letztes Jahr geschrieben. Hier nochmal die Links zu den Blogbeiträgen:

Mit der im Rahmen der Honigernte getrennt gesammelten Propolis habe ich wieder Tinktur hergestellt. Der Vorrat ist damit wieder aufgefüllt und der nächste Winter kann kommen.

Aktuell ist das Einschmelzen der alten Waben eine Art Wettlauf mit den Bienen.

Da es derzeit sehr wenig Tracht, das heißt Bienennahrung wie z.B. Nektar, zu finden gibt, stürzen sich die Bienen im wahrsten Sinne des Wortes auf jede Möglichkeit an Zucker zu kommen. Wenn man also mit dem Dampfwachsschmelzer im Freien oder in der Garage alte Waben ausschmilzt, die ja immer auch noch einen Rest Honig enthalten, sollte man das tunlichst außerhalb des Bienenfluges machen, d.h. am besten am Abend oder bei Regen.

Ich habe an einem Abend auch mal sehr schnell wieder zusammengepackt, als ein paar Bienen „den Braten“ gerochen haben und ihre Kolleginnen informiert hatten.

Neben dem Wachs, das ich aus alten Waben oder nicht mehr benötigten Honigräumen ausschmelze, gibt es dieses Jahr auch Wachs aus der Trennung des Melezitosehonigs (siehe auch Honigwein in the making oder was tun mit Melezitosehonig).

Bisher sind bereits die ersten 6 Wachsblöcke fertig für das Umarbeiten. Bis zum Ende des Ausschmelzens steht daher wieder genug eigenes und damit sicher sauberes Wachs für neue Mittelwände zur Verfügung.

An den heißen Tagen in diesem Sommer ist es tagsüber manchmal kaum auszuhalten, aber die Arbeit muss eben trotzdem gemacht werden.

Auch den Bienen ist es an heißen Tagen in der Wohnung oft zu warm und sie sitzen abends noch lange auf der Terrasse bzw. dem Anflugbrett.

Zur Kühlung des Bienenstocks wird vor dem Flugloch mit vereinten Kräften ein Luftzug erzeugt:

Die meisten Aktivitäten an den Bienenvölkern, sind für dieses Jahr schon abgeschlossen.

Die erste Fütterung ist schon erfolgt und auch die erste Ameisensäurebehandlung gegen die Varroamilben ist durch.

Gefüttert wird immer erst spät abends, damit fast alle Bienen im Stock sind und die Gefahr für Räuberei minimiert ist.

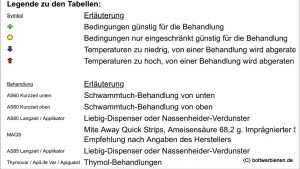

Mit der Behandlung habe ich bewusst so lange gewartet, bis die Tagestemperaturen wieder etwas gesunken sind. Zu hohe Temperaturen bedeuten zu hohe Verdunstungsraten und damit die Gefahr von Brutschäden und dem Schädigen der Bienen. Die AS-Behandlung ist in jedem Fall Stress für die Bienen und dann sollte besonders darauf achten, dass man die Bienen nicht über Gebühr belastet. Als gutes und einfaches Hilfsmittel gibt es varroawetter.de. Damit kann man gut abschätzen, ob eine Varroabehandlung sinnvoll durchgeführt werden kann und die eigene Planung entsprechend vornehmen. Bei den Bottwarbienen wurde die Behandlung daher am 11.08. gestartet.

Demnächst wird noch das restliche Futter eingefüttert, die zweite AS-Behandlung gemacht und dann sind die Völker gut für den Winter vorbereitet.

Dieses Jahr hängen die Bäume voller Früchte. Die alten Apfelbäume der Streuobstwiesen im Bottwartal brechen teilweise sogar unter Last der Äpfel zusammen. An vielen Bäumen sind sogar sehr große Äste abgebrochen.

Leider ist auch unser Kakibaum in einer sehr stürmischen Starkregennacht trotz Sicherung mit Seilen zusammengebrochen und wir müssen den inzwischen rund 4 Meter hohen Baum wohl ersetzen. Sehr schade, denn er hat in den letzten Jahre sehr guten Ertrag gebracht.

Aber nicht nur Äpfel, Birnen, Mirabellen und Zwetschgen gibt es im Überfluss. Auch die Walnussbäume tragen so viele Nüsse, dass die untersten Äste bis auf den Boden hängen. Einer unserer Walnussbäume steht direkt an einem asphaltierten Weg durch die Weinberge, der auch gerne als Abkürzung für Autofahrer oder als Spazierweg genutzt wird. Das hat zur Folge, dass wir von diesem Baum in den vergangenen Jahre keine Nüsse selbst ernten konnten. Wenn Spaziergänger nur 2-3 Nüsse aufsammeln, ist am Ende die Ernte auch erledigt.

Dieses Jahr haben wir bereits an Johanni (24. Juni) einen kleinen Teil der grünen Walnüsse geerntet, um damit Walnusslikör zu machen. Bei der Menge an Nüssen, die derzeit auf den Bäumen hängt, fallen die beiden Eimer voll grüner Nüsse garnicht auf.

Selbstverständlich verwenden wir für die Likörbereitung keinen Zucker, sondern, wie beim Honiglikör auch, unseren eigenen Honig.

In den Likör kommen nur beste Zutaten: Grüne Walnüsse, Obstler, Honig, Zitrone und Gewürze. Aktuell riecht der Likör ähnlich wie Ramazotti mit einer angenehm deutlichen Nussnote. Der Likör braucht allerdings noch eine längere Reifephase, um sich voll zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass wir die ersten Fläschchen kurz vor Weihnachten abfüllen werden.